Exposición de Félix Toranzos "Bajo la luna"

Share

BAJO LA LUNA: LA POÉTICA LUNAR Y SUS ECOS

No hay nada que puedas ver que no sea una flor;

y no hay nada que puedas pensar que no sea en la luna.

Matsuo Basho

El artista Félix Toranzos (Asunción, 1962) ha labrado una trayectoria cimentada en un conjunto distintivo de intereses y obsesiones estéticas. Desde sus inicios ha conjugado un profundo entusiasmo por la pintura y el dibujo con una particular fascinación por la arquitectura, manifestada en la apreciación de los detalles constructivos –especialmente los relacionados a los cánones clásicos– y la poética de su lento deterioro. Elementos como los motivos vegetales y animales, la geometría sagrada, la proporción áurea, relojes y mapas, la capacidad del objeto para evocar sensaciones, así como la apropiación de referentes de la historia del arte y de la arquitectura, son sellos inconfundibles de su producción.

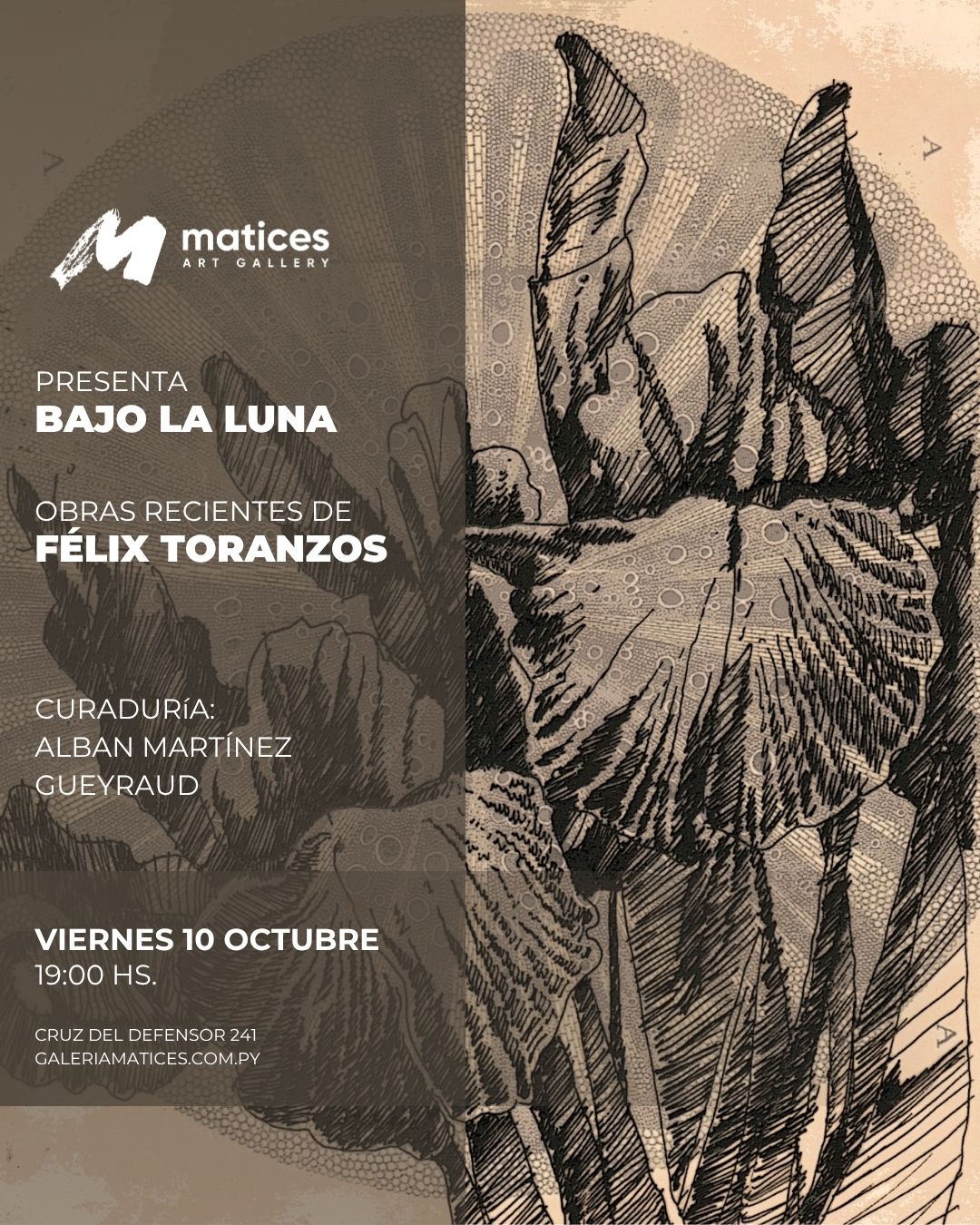

Continuando con este personal universo estilístico pero abriendo nuevas vías de exploración, Toranzos presenta una nueva exposición individual, Bajo la luna, en la Galería Matices de Asunción, a inaugurarse el 10 de octubre. Esta muestra concentra una colección de dibujos y pinturas recientes que dan cuenta de una diversidad de soportes y técnicas: desde grafito, tinta y acrílico sobre cartulina, papel vegetal y tela hasta impresiones digitales intervenidas y repintadas que reafirman el espíritu de búsqueda experimental del artista.

Bajo la luna se estructura sobre un eje temático ineludible: la luna como fuerza inspiradora y catalizadora de motivos. Este cuerpo celeste trasciende su rol astronómico para erigirse en un símbolo arquetípico que articula y dota de significativa coherencia a la producción de Toranzos presentada en esta muestra.

Un protagonismo singular recae en las formas vegetales –predominantes en las obras seleccionadas y exhibidas–, por medio de las cuales el artista establece una profunda conexión entre el ritmo cósmico y la biología terrestre. Al evocar la manera en que la germinación, el crecimiento y la savia de la flora están intrínsecamente ligados a las fases lunares, Toranzos introduce en la obra una dimensión poética de ciclo vital, de fertilidad y renacimiento constante.

La fascinación lunar del artista trasciende la mera representación y se proyecta hacia la iconografía y la mitología clásicas. Mediante sugerentes perfiles y alegorías, la obra entabla una doble y sutil correspondencia con la Antigüedad. En primer lugar, se conecta con la arquitectura clásica explorando tanto el simbolismo inherente de la luna en el diseño de los edificios, así como su posible influencia en la orientación de templos griegos y romanos. En segundo lugar, convoca figuras mitológicas tutelares como Selene –personificación griega de la Luna– y Artemisa –diosa de la caza y la naturaleza–, a la que alude la obra mediante claras connotaciones.

Así, la muestra se inserta en una tradición milenaria que celebra el poder y el misterio del satélite. La existencia de recintos sagrados, como el Templo de Luna en el Monte Aventino de Roma (destruido por el gran incendio del año 64 d. C. y nunca reconstruido), subraya la profunda implicancia de la deidad lunar en el paisaje arquitectónico y religioso del mundo clásico.

Esta relación persiste y se transforma en estructuras posteriores donde la luz de los astros sigue siendo un elemento central, casi espiritual. Un ejemplo monumental es el Panteón de Agripa en Roma, cuya vasta cúpula perforada por un óculo actúa como un canal directo. Este vacío circular, diseñado básicamente para la luz solar, deviene asimismo un paso para la luz de la luna, cuyo resplandor alumbra el espacio sagrado enlazando a la vez el firmamento con el plano terrenal de una forma visualmente dramática. En la obra de Toranzos, aquella fascinación ancestral por la luna como fuente de luz mística y arquitectónica es retomada y proyectada en la contemporaneidad.

Finalmente, la exposición opera también como un homenaje intertextual y cultural al incluir elementos que citan o dialogan con la historia del arte. Se percibe notablemente una referencia al maestro del Romanticismo alemán, Caspar David Friedrich, cuya obra inmortalizó el acto de la contemplación nocturna.

Al igual que en las icónicas series de Friedrich, como Dos hombres contemplando la luna (c. 1819-1820) u Hombre y mujer contemplando la luna (c. 1824), Toranzos utiliza la presencia lunar no sólo como un componente escénico, sino como un espejo dispuesto a la introspección con lo sublime. Así, sus lienzos y papeles se vuelven ecos bajo la luz plateada; en ellos la memoria dialoga con la sombra e invita al espectador a una pausa profunda. Bajo el influjo del astro, cada composición se erige como un portal abierto a la resonancia constante de lo inefable.

Por último, el haiku de Matsuo Basho que encabeza este texto, "No hay nada que puedas ver que no sea una flor; y no hay nada que puedas pensar que no sea en la luna", no es sólo un epígrafe poético, sino una declaración de principios que enmarca esta exposición individual de Félix Toranzos. El artista adopta como máxima la interconexión esencial entre lo terrestre (la flor) y lo cósmico (la luna). En su trabajo, la luna trasciende su rol de mero motivo para convertirse en génesis creativa, en eje motor que da forma a todo pensamiento artístico. Así, aunque manifestado como una "flor" singular, cada elemento es, en esencia, un reflejo de la contemplación lunar.

Alban Martínez Gueyraud

Asunción, septiembre de 2025.